こんにちは。サトウです。

今回は、四ッ谷周辺をさんぽしてきました。四谷総鎮守である須賀神社を中心に、天然たい焼きを食べたり、江戸・明治を感じる散歩となりました。

では行ってみましょう♪

動画にまとめたものはこちらからどうぞ。

四ッ谷駅

今回は四ッ谷駅からスタートです。

「四ッ谷」という地名は、4つの谷があったから四ッ谷という説、四つのお店(茶屋など)があったことから四ッ屋⇒四ッ谷になった説があるそうです。

そして、四ッ谷駅といえば、江戸城ですよね~

・・・と思うのは私くらいかもしれませんが、四ッ谷駅には江戸城の遺構がいくつか残されています。

ちなみに、江戸城というのは下の写真のようなお城をイメージするかもしれませんが、これは天守です。

「江戸城」というと、お城を含む広大な範囲を指す、日本最大規模のお城なのです。正確ではありませんが、およそ以下の範囲が江戸城です。

上の地図から分かるように、皇居に行ったことがある人はもちろん、日本武道館に行ったことがある人、丸ビルやミッドタウン日比谷に行ったことがある人、大手町で働いている人などなど、知らず知らずのうちに江戸城に足を踏み入れている人は多いはずです。

そして、四ッ谷駅で江戸城を感じられる場所はここです!

・・・何のことかさっぱりだと思いますので、説明します。

まず、一枚目は「四谷見附橋」です。ここに書かれた「四谷見附」に注目。見附、とは江戸城の門番がいるところです。江戸城には各所に「見附」があり、おかしな輩が江戸城内に入らないようチェックする番兵がいたのです。

例えば「赤坂見附」という駅がありますが、赤坂にも見附があったので「赤坂見附」なのです。ここは四ッ谷の見附があった場所にちなんで「四谷見附橋」と名付けられています。

道の名前や交番の名前にも用いられています。

先ほどの2枚目の写真は丸で囲った部分に注目。見づらいですが、石が置かれています。

江戸時代、四谷見附には四谷門があり(非常に見づらいですが、下の写真のような立派な門があったそうです)、そこで番兵さんが人の出入りをチェックしていました。その四ッ谷門の跡です。

石垣の一部分が誰にも注目されないまま、ただそこに存在している。でも、それでいいんですよね。

人も同じ。そこにいるだけで、価値があるのです。

四ッ谷に確かに残る江戸の足跡、是非探してみてください。

江戸城外堀史跡展示広場、というところもあります。

そして次のこの写真。「405 外堀通り」と書かれています。

その名の通り、ここは江戸城の外堀があった場所なのです。

江戸城には内堀と外堀がありました。堀というのは下の写真のように、お城の周囲を掘ることで敵や動物の侵入を防ぐものです。石垣があったり、水が張ってあることもあります。

先ほども載せましたが、以下の地図で囲まれた部分がおよその外堀で、そこを「外堀通り」と名付けたのですね。

ここ四ッ谷や飯田橋、お茶の水を走る総武線は外堀に沿って電車を走らせています。東京は、こうした江戸の町づくりを骨格としていることが多く、江戸は現代にも生き続けているんですね~

普段歩いていて江戸を意識することはないかもしれませんが、私たちの暮らしも江戸と無関係ではない、と思うと過去と現在が融合して、心が豊かになる気がします。

お近くを通ったときに是非、通りの名前をチェックしてみてください。

ちなみに・・・現在の四ッ谷見附橋は1991年に架け替えされたものですが、それ以前の姿が八王子市南大沢の永池見附橋で再現されているそうです。

須賀神社

次は須賀神社に行きます。四谷総鎮守、つまり四ッ谷領域を守護している神さまがいる神社です。『君の名は。』というアニメで一躍有名になりました。

アニメの聖地と知ってか知らずか、海外の方がちらほら来ていました。

須賀神社にいらっしゃる神さまは須佐之男命(すさのおのみこと)です。

須賀神社という名前の神社は全国に存在しますが、須賀神社といえば須佐之男命がお祀りされています。

須佐之男命という神さまが出雲で住む場所を探していた時に、「吾此地に来て、我が御心すがすがし」、つまり「ここに来て、とてもすがすがしい気持ちがする」とおっしゃられたことから、その土地が「須賀」という名前になりました。そこから須賀神社という名前がつきました。

今でも島根県には須賀という地名が残っており、「須我神社」という日本で最初のお宮といわれる神社があります。

ここ四ッ谷の須賀神社は古くは稲荷神社だったのですが、のちに須佐之男命が一緒にお祀りされることになり「須賀神社」と改められたそうです。そのため、須賀神社には「宇迦能御魂神(うかのみたまのみこと)」という神さまも一緒に祀られています。

聞きなれない名前かもしれませんが、全国にたくさんある稲荷神社の多くには宇迦能御魂神がお祀りされていますので(全てではありません)、頭の片隅に入れておくのもいいかもしれません。お参りするときに神さまの名前がわかったら、ちょっと楽しくないでしょうか?(私はとても楽しいのですが・・)

拝殿に向かって左には大国主命(おおくにぬしのみこと)も祀られています。

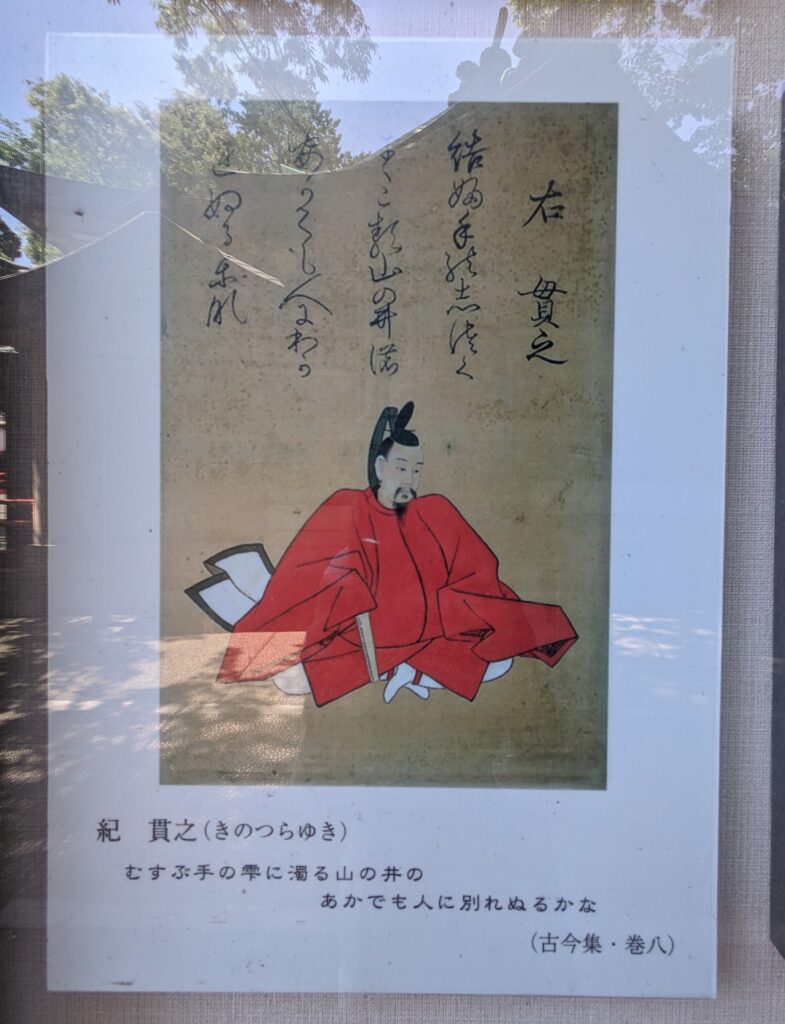

そして、三十六歌仙絵もチェックしたいところです。

三十六歌仙絵とは、今話題(?)の大河ドラマ『光る君へ』に登場する町田啓太さん演じる藤原公任(ふじわらのきんとう)が選んだ36名の歌の名人の絵と、歌が描かれたものです。

須賀神社の三十六歌仙絵は江戸時代につくられたもので、戦争でも焼失せず残った貴重なものです。本物は社殿の天井に飾られていますが、境内にも三十六歌仙絵が紹介されています。

和歌を見て意味が分かるのが一番ですが、たとえ意味があまりわからなくても日本語って美しいなぁ・・・としみじみするようになりました。

日本語というのは音楽なんです。意味よりも音の並びなんです。

「源氏物語に学ぶ人間学」境野勝悟

「ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ」

意味なんかいいんですよ。だけど「ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ」というと、「いいな」ってみんな言うでしょう。意味なんかわからなくたって、「いいな」って言う。それでいいんです。音の並びがいいんだから。

「源氏物語に学ぶ人間学」境野勝悟

今でも皇室の方々は、歌会始で新年に歌を詠まれます。鎌倉時代に始まったそうで、伝統ですよね。一般の人からも歌を集っており、来年(2025年)のお題は「夢」。2024年9月30日消印有効で送り、選ばれれば宮中に呼ばれちゃうかもしれません。

さて、次はおやつを買いに行きます。

その途中、愛染院というお寺があり、塙保己一(はなわほきいち)のお墓があるのでお参りしようと思ったのですが、開いているのかよくわからず、断念しました。

塙保己一は、日本人には有名ではありませんが、あのヘレン・ケラーが尊敬していたという江戸時代の盲目の学者さんで、古典などの古い書物を後世に残すために奮闘した人です。

全国に散在している貴重な書物をかき集め、目が不自由なため人にその書物を読んでもらい、すべて暗記して(一度聴いたら覚えてしまう、驚異の記憶力の持ち主だった)、書物を選定して、分類して、収録していきました。今でいう、アーカイブを作った人といえます。

天然たい焼きは江戸城の外

今日のおやつはたい焼きです。「たいやきわかば」さんは非常に人気で、いつも行列ができるといいます。

たい焼きには「天然」と「養殖」があるそうで、たいやきわかばさんは「天然」。店の外から職人さんが一匹ずつ焼いている様子をのぞき見できます。

皮が薄くてあんこがたっぷり。とてもおいしかったです。

皮がすごく薄いです。

ちなみに天然たい焼きとは、一匹ずつ焼くスタイル。

養殖たい焼きとは、複数同時に生産する方法。

養殖型の方が効率はよいですが、天然たい焼きのお店の方が少ないので希少価値はあります。どちらが良いとかではなく、おいしさはそのお店によるようです。

「たいやきわかば」さんの場所は江戸城の堀の外、四ッ谷駅から徒歩5分ほどです。

日本じゃないみたい!若葉東公園

次は、若葉東公園に向かいます。たいやきわかばから徒歩5分ほどです。

途中、くすのき通りという通りを通りました。くすのき並木があるのかと思いきや、一本だけしか見当たらないような??

若葉東公園に到着しました。ここのユリノキ並木から迎賓館赤坂離宮の門が見渡せます。迎賓館と調和のとれるように設計された公園とのことで、確かにとても美しい通りです。日本じゃないみたいです。

このゲートの先の、お庭には300円で入れるとのことで行ってみたのですが・・・

この日は休館でした汗。でも、ゲートを見ただけでも、楽しめました。

門の前にはベンチもあるので、休憩もできます。ただし外は日がビシバシ当たります。それを避けたい方は、カーブドッチ迎賓館というカフェを利用するのも手です。

正徳記念絵画館

次は信濃町方面の正徳記念絵画館に行きます。若葉東公園から徒歩20分ほどです。

迎賓館脇の道を通っていきましたが、非常に静かな通り。

途中でまた江戸の痕跡を発見しました。鮫が橋門警備派出所です。昔、紀州徳川家の屋敷があった場所で、今もその当時の門が活用されています。

正徳記念絵画館に着きました。

建物自体が重要文化財となっています。大正15年(1926年)に建てられました(もうすぐ100年!)。

正徳記念絵画館では、明治天皇と昭憲皇太后に関する絵画が80点あり、お二人の歩まれた歴史を時系列ごとに知ることができます。

館内の説明にも書かれていたのですが、私は明治天皇のこの歌がとても心に残っています。

よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の立ちさわぐらむ

「世界はみな同胞のように思っているのに、なぜ波風が立ち騒ぐのだろうか」

日露戦争開戦前に詠まれた歌です。明治天皇は、平和を望んでおられたのです。

明治天皇だけではなく、どの時代も天皇はいつも国民を「大御宝(おおみたから)」として大切に思ってくれています。だから国民に被害が及ぶ戦争など望んでいなかったはずです。そして世界は一つの家族のように思っている。他の国の人々に被害が及ぶことも、決して望まれていなかった。

それがこの歌から、伝わってくるのです…

私はこの歌を知った時ちょっと泣いてしまいました。

ところで、「天皇」という話をすると「この人なんかヤバい人?」とか思われてしまいそうですが、天皇は全然ヤバくないです。いい意味ではヤバいですけど・・・

天皇がいなければ、日本は日本ではなくなってしまうんですよね。

権力はないけれど、権威を持つ天皇が日本のトップにいて、天皇はいつも国や国民の幸せを祈ってくれている。そんな天皇を国民は自然と尊敬するのです。

尊敬するお方が頂点にいるから、国民がクーデターを起こすようなことは日本の歴史で一度たりとも起こっていないのです。この画期的システム(?)によって日本は世界一長く続いている国になっているんですね~

そういえば、昔天皇のお住まいだった京都御所は、鉄壁の守りのような構えはなく、突破しようと思えばいくらでも突破できるような低い塀があるだけだったといいます。それでも国民がそこに押し入ることなど一度たりとも起きなかったというから、天皇がどれだけの存在か歴史が物語っていますよね。

こんな国は、他には見られないのではないでしょうか??

海外の国では歴史的に、権力者がトップに立ち、国民を所有物と考えて好き勝手に扱う国も多かったはずです。そういった国が、長く続くはずがないこともまた歴史が物語っています。

平和を祈る天皇が常にいてくれるからこそ、日本は長く続いてきたし、昔の人はそれがわかっていたから天皇を尊敬していたのです。「自分が」という心を捨てて、「国民のために」と祈ってくれるんです。一般人の私には到底できないことです。やはりそういうお立場で生まれてきたからこそ、できることなんですよね。難しいことは置いておいて、素直に「本当にありがたい」と心から思うようになりました。

戦後、私たちは天皇のことを話題にすることすらしなくなってしまいましたが、今はまた時代が変わって、天皇に尊敬の念を持つ人が増えているような気がします。

天皇を素直に尊敬し、いい国に生まれたなぁ、よかったなぁ、と思える人が増えれば、日本はどんどん良い方向に変わってく。そんな気がしているこの頃です😊

TORANOKO Roasted Coffee & Sweets

次はカフェで休憩します。TORANOKO Roasted Coffee & Sweetsさんに行きました。正徳記念絵画館からは徒歩30分ほどです。

四ッ谷は大通りから一本入ると、飲食店が並んで楽しいです。隠れ家的なお店がありそうです。

四ッ谷の大通りから一本入ったところに目的のカフェがあります。

この看板が目印。

ドリップコーヒーとチーズケーキをいただきました。コーヒーは好みを聞いてくれて、お豆の匂いもかがせてくれます。コーヒーの好みってどう伝えていいのか、いつも戸惑い「苦めの方が好きです・・・」くらいしか言えないのですが、皆さんはどう伝えますか?

チーズケーキがとてもおいしかったです!店主さん手作りです。

新宿歴史博物館

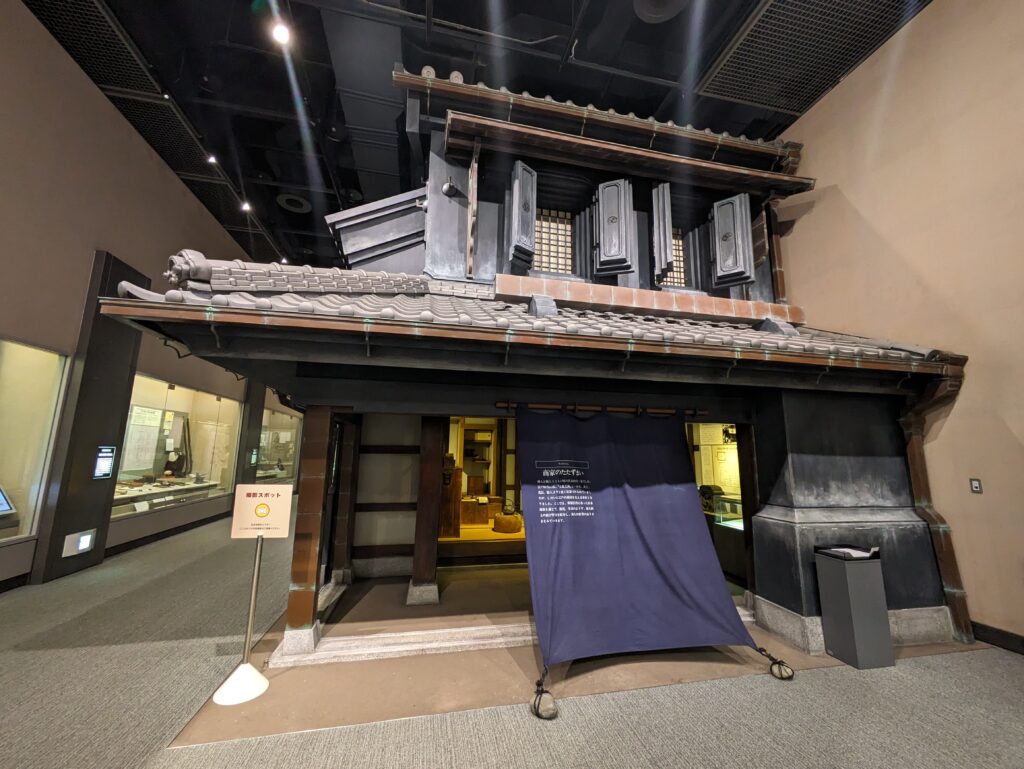

TORANOKO Roasted Coffee&Sweetsさんから徒歩数分、新宿歴史博物館に行きました。

入り口前に四谷見附橋の高欄(橋の手すり部分)が展示されていました。

四谷見附橋は1913年(大正二年)に完成し、1991年(平成三年)に架け替えされたそうです。その時に再利用されなかった高欄がこちらに来たそうです。

新宿には、縄文時代からの歴史がわかる展示があります。縄文時代から人が住んでいたそうで、新宿の至るところにたくさん遺跡があることを知りました。

江戸時代の商屋や昔の電車などが展示されていました。

個人的に好きだったのは内藤新宿の模型。内藤さんという人の屋敷の一部に新しい宿場町を作ったので、「内藤新宿」。現在の新宿の地名の由来です。

日本橋から始まる甲州街道ですが、昔はたくさんの宿場町があり、旅人たちは宿場で休憩したり宿泊していました。当初、日本橋から高井戸までの間に宿場町がなかったため、その中間地点である現在の新宿辺りに内藤新宿をつくったといわれています。

市谷亀岡八幡宮

最後は市谷亀岡八幡宮(いちがやかめおかはちまんぐう)に行きました。

室町時代の武将 太田道灌(おおたどうかん)が、鎌倉の鶴岡八幡宮から分霊を勧請して建てられた神社で、500年以上の歴史がある神社です。「鶴岡」に対して、亀岡と名付けたそうです(駄洒落なのか、真剣なのか)。

鳥居は1804年につくられたものだそうです。「八」の字が鳩になっているところがいいですね(鳩は八幡神の使いとされるため)。

「八幡宮」という神社にお祀りされている神さまの代表は「誉田別命(ほんだわけのみこと)」。第15代の應神天皇(応神天皇、とも書く)です。そしてその母である「神功皇后(じんぐうこうごう)」も一緒に祀られていることが多いですが、ここ市谷亀岡八幡宮ではどうでしょうか。

・

・

・

答え:

誉田別命(ほんだわけのみこと)[應神天皇]

気長足姫尊(おきながのたらしひめのみこと)[神功皇后]

與登比売神(よとひめのかみ)[應神天皇の姫神]

誉田別命、気長足姫尊(神功皇后のこと)はやはり祀られていましたね。そして誉田別命の后とされている與登比売神もお祀りされているそうです。

境内社もいくつかあります。

この地はもともと弘法大師が開山し、稲嶺山(いなりやま)といっていたそうで、もともとは茶ノ木稲荷神社(下の写真)があったそうです。

新宿区登録有形文化財として、太田道灌の団扇が残っているらしいです(見てみたい!)。

ちなみに、江戸城は徳川家康がつくったと思われている人が多いかもしれませんが(私がそうでした)、一番最初に江戸城を築いたのは太田道灌なのです。江戸城の礎をつくった人です。

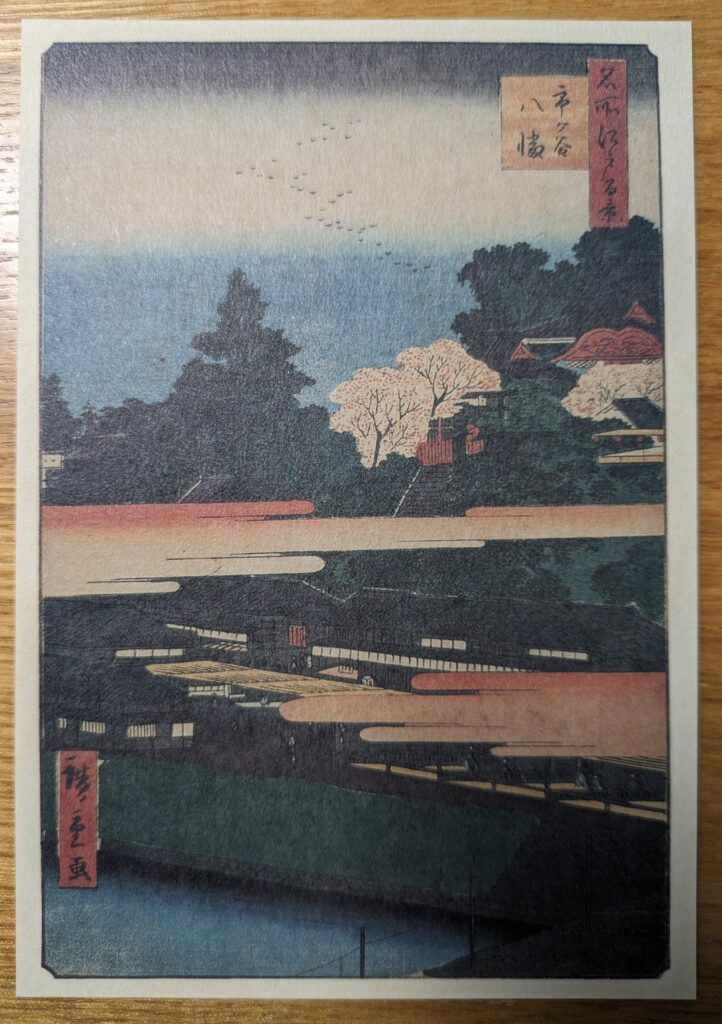

浮世絵にも登場

市谷亀岡八幡宮は歌川広重の名所江戸百景で「市ヶ谷八幡」として浮世絵で描かれています。

これは現在の市ヶ谷駅にかかる橋(市ヶ谷橋)見た風景です。江戸時代でいうと、外堀の辺りから見た風景となります。

右上の小高い場所に市谷亀岡八幡宮が見えます。そしてその下に店が立ち並び、賑やかであっただろうことが想像できます。江戸時代に一年おきに行われたお祭りの時にはたいそうにぎわっていたそうです。

浮世絵も現代の場所と対比してみると楽しいですね。

あとがき

須賀神社は恒例大祭が6月初旬にあるそうで、業者の方々(?)が何やら作業をしていて、そろそろ祭りだというそわそわした雰囲気が何となく感じられました。龍踊り(じゃおどり)というのがなかなかの見物らしいです。

四ッ谷駅にも江戸が感じられる意外な場所があり、確かに江戸の人たちがここに生きていたのだと感じることができます。江戸の人たち、というと遠い存在のように感じますが、確実に私たちとつながっているんですよね。江戸があったから、今がある。(江戸だけじゃないけれど)

今回の散歩で、皆さんに何か新しい発見があるとうれしいです。

ではまた次回の散歩でお会いしましょう。

参考

本文で登場した三冊をご紹介します。

三十六歌仙絵のところで引用した、境野勝悟先生の本です。源氏物語がなぜすごいのか、他の人にはない視点で語られています。

日本の偉人物語は、シリーズで読んでおきたい本です。日本人って素晴らしい人がたくさんいたんだなぁと思い、勇気が出ます。

白駒さんは歴史エッセイストです。最近YouTubeで「光る君へ。」の解説動画などを出されており、とてもためになります。日本史を通して、日本の心を伝えていくような活動をされています。

コメント