こんにちは。サトウです。

今日は前回の外宮・内宮参拝に引き続き、伊勢を散歩していきます。

伊勢神宮は外宮・内宮を中心とした125のお社から成るのですが、今回は外宮・内宮以外のお社に行ってきました。伊勢神宮のプロデューサー(?)についても散歩をしながらお話ししたいと思います。

動画にしたものはこちらからどうぞ。

宇治神社

内宮駐車場からすぐ近くに足神さん、と呼ばれる宇治神社があります(伊勢神宮の125社ではありません)

足神さん、と呼ばれるからには足に関係するご利益がありそうです。行ってみましょう。

主祭神は、山の神様である大山祗神(おおやまつみのかみ)です。他、25もの神さまが一緒にお祀りされています。

江戸時代の国学者の四天王的存在(?)である

・荷田春満(かだのあずままろ)

・賀茂真淵(かものまぶち)

・本居宣長(もとおりのりなが)

・平田篤胤(ひらたあつたね)

の四名が祀られていることも興味深いです。

足神さん

足神さんは、陸上選手なども参拝に来ているそうです。2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得した野口みずきさんも、オリンピック前に参拝をされていたそうです。

足に関するお願い事がある方は是非行かれてみてください。

小雨の時に行ったのですが、地面がとても滑りやすいので注意してください。

旧林崎文庫

宇治神社からすぐ近く、内宮の駐車場のところにひっそりと、旧林崎文庫があります。

林崎文庫は、江戸時代の図書館であり、講堂などもある場所でした。水戸黄門こと徳川光圀が蔵書を寄進したり、本居宣長や大塩平八郎などの学者たちが訪れ、勉強会などを開いていたそうです。

普段は立ち入り禁止ですが、公開されることもあるらしいです(調べましたが、詳細は分かりませんでした)。

饗土橋姫神社

林崎文庫のすぐ隣、そして宇治橋に向かい合う形で饗土橋姫(あえどはしひめ)神社があります。神宮125社のうちの一つです。

御祭神は宇治橋鎮守神(うじばしのまもりのかみ)といい、その名の通り宇治橋を守護する神さまです。

式年遷宮に先立ち、新しい宇治橋が架けられる「宇治橋渡始式」のときには際には、この神社の前で祭典が行われます。

大水神社、川相神社、熊淵神社

饗土橋姫神社に向かって左手には

・大水(おおみず)神社 [皇大神宮摂社]

・川相(かわあい)神社 [皇大神宮末社]

・熊淵(くまぶち)神社 [皇大神宮末社]

があります。こちらも神宮125社の一つです。

ちなみにここで摂社とは、平安時代にまとめられた『延喜式』という台帳に記載がある神社です。末社とは延喜式に記載がないものの、『皇太神宮儀式帳』や『止由気宮儀式帳』に載っているお社のことを指します。

御祭神は

・大水神社:大山祗之御祖命(おおやまつみのみおやのみこと) 山の神

・川相神社:細川水神(ほそかわみずのかみ) 川の神

・熊淵神社:多支大刀自神(たきおおとじのかみ) 石清水の守り神

です。

大水神社は、大田命(また後で登場します)が倭姫命(こちらもまた後で登場します)に「五十鈴川の河上に霊妙な土地がある」と教えた場所の一つと言われています。

津長神社・新川神社・石井神社

饗土橋姫神社に向かって右手には

・津長(つなが)神社 [皇大神宮摂社]

・新川(にいかわ)神社 [皇大神宮末社]

・石井(いわい)神社 [皇大神宮末社]

があります。こちらも神宮125社の一つです。

ご祭神は

・津長神社:栖長比売命(すながひめのみこと) 水の神

・新川神社:新川比賣命(にいかわひめのみこと) 川の神

・石井神社:高水上命(たかみなかみのみこと) 石清水の守り神

です。

太助庵

小休憩で、太助庵さんに寄りました。神代餅が名物だそうです。

お餅のアラカルトセットを注文。お餅には添加物など一切使用していないそうです。

おはらい町の喧騒からは少し離れて、ゆっくりできる場所です。

カレー伊勢うどんや、一日限定30食のカレーライスなどもあるそうです。

猿田彦神社

内宮から徒歩13分ほどのところに、猿田彦神社があります。こちらは伊勢神宮には含まれない神社ですが、伊勢神宮との関係が深い神社です。

ご祭神は、猿田彦大神(さるたひこおおかみ)、相殿に大田命(おおたのみこと)がお祀りされています。

猿田彦大神は、日本神話の「天孫降臨」で初登場します。天孫降臨では、天上にいる神様たち(天つ神)が、地上を治めるために、天降ってくるシーンが描かれています。

その際、怪しげな光を放って天上の世界と地上の世界を照らす者がいました。

それが、猿田彦大神でした。天上の神さまがやって来ると聞いて、先導をしてあげようとずっと待っていたそうです(優しい?)。ちなみにここで長いこと待っていたため、猿田彦大神は”まつ”のがお嫌いとのことで、猿田彦神社には”松”が一本もないそうです。

そんな猿田彦大神のおかげで、天上の神さまたちは無事地上へと降りていったのでした。このことから、猿田彦大神はよく”みちひらきの神”と言われています。

その猿田彦大神の子孫が大田命、といわれています。そしてその大田命の子孫は、宇治土公家(うじのつちぎみ、とも読む)。この宇治土公家の方々が、ここ猿田彦神社の宮司を代々務められているそうです。気の遠くなるような歴史がありますね。

このように神さまの子孫が代々宮司を務めている神社は他にもあります。代表的な所は、かの有名な出雲大社です。千家家の方々が、代々宮司を務めています。

佐瑠女神社

猿田彦神社の境内には、佐瑠女神社もあります。ご祭神は、天宇受売命(あめのうずめのみこと)です。

天宇受売命は、天孫降臨で猿田彦大神が待ち構えていたときのこと。強面の猿田彦大神に対面して「あなたは誰なのか」と尋ねた勇気のある神さまです。

芸能のご利益があるということで、有名人も多数参拝されています。

お伊勢まいり資料館

お伊勢まいり資料館を訪れました。浜幸パールさん伊勢本店の一角にあります。

江戸時代に、おかげ参りといって、伊勢神宮への参拝が非常に盛んになったことがありました。その様子を人形で展示しています。

おもしろいのは、参拝者の中に犬がいることです。

これは単に面白がって入れただけというわけではなく、江戸時代には本当に犬が伊勢神宮に参拝していたというのです。犬は現在は立ち入り禁止であり、江戸時代も禁止されていたのですが、なぜかある時、犬が入り込んでしまった。

この犬は外宮に入り、お宮の前の広場で平伏し、本当に拝礼をする姿勢をとった、というのです。実際に、記録が残っているらしいのです。犬は外宮のあと、内宮に向かいました。そしてまた外宮と同様に拝礼したといいます。その後、周りの人たちが一泊させてあげて、翌日つつがなく家に帰ったそうです。

にわかには信じがたいですが、神宮での不思議な出来事を書き記すことは当時の神官さんの仕事だったようで、こういう不思議が起こるのがお伊勢さん、ということにしておきましょうか・・・

江戸時代にはこうして犬がお参りをすることがよくあった、といわれています。犬は自宅(?)の住所が書かれた札や、神社に納めるお金を首に下げていたといいます。旅の人たちが何かと気にかけてあげてご飯をあげたり、道を教えたりして、無事に参拝して家に帰っていくということがあったそうです。

本当なのか、半信半疑ではありますが・・・

おはらい横丁では、おかげ犬グッズが売られているお店もありますよ。

宇治山田神社・那自賣神社

次は宇治山田(うじようだ)神社・那自賣(なじめ)神社に向かいました。下の写真の奥側の丘陵(興玉森)にあります。

この土地はもともと、猿田彦大神の住居であったとのいわれがあるそうです。

先ほど大水神社のところで、大田命が倭姫命に「五十鈴川の河上に霊妙な地がある」と教えたという場所があると述べましたが、そのもう一つの比定地がここです。

・宇治山田神社 [皇大神宮摂社]

ご祭神:山田姫命(ようだひめのみこと) 水の神。

・那自賣神社 [皇大神宮末社]

ご祭神:大水上御祖命(おおみなかみのみおやのみこと)

御裳乃須蘇比賣命(みものすそひめのみこと) 五十鈴川の川水の守り神

静かな丘にひっそりと佇み静寂に包まれていました。

上田神社

次は月読宮に向かおうと歩いていたところ、上田神社がありましたので立ち寄りました。ここは伊勢神宮ではない神社です。こちらも小高い丘の上にあります。

ご祭神は素戔嗚尊、大山祗命、菅原道真公です。

そういえば、伊勢神宮には素戔嗚尊がお祀りされていません。

天照大御神、素戔嗚尊、月読命は三貴子と呼ばれ、イザナギノミコトという神さまが禊をした際に生まれた最も貴い神さまたちです。

それなのに、なぜ伊勢神宮には素戔嗚尊がお祀りされていないのかとちょっと不思議だったのです。もしかすると、素戔嗚尊は天上を追放されて地上の神さま(国つ神)となられたからなのかな、と思いました(個人の勝手な浅い推測です)。

こちらも落ち着いた丘の上の、静寂に包まれた神社でした。

月読宮

次は月読宮(つきよみのみや)に行きました。皇大神宮別宮です。

ご祭神は、月読尊(つきよみのみこと)。

先ほど記載した、三貴子のうちの一柱です。天照大御神の弟神とされています。

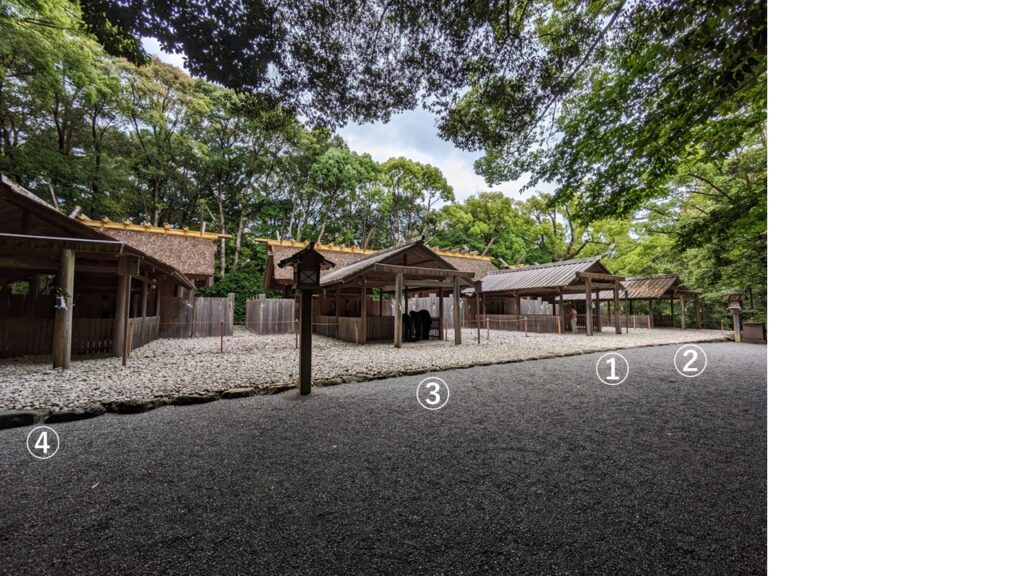

実は月読宮は四つのお宮があります。以下の順番にお参りします。

①⽉読宮(ご祭神:⽉読尊)

②⽉読荒御魂宮 (ご祭神:月読尊荒御魂)

荒御魂、とは神さまの活動的な面といわれています。

③伊佐奈岐宮 (ご祭神:伊弉諾尊)

④伊佐奈弥宮 (ご祭神:伊弉冉尊)

お札やお守りが受けられ、ご朱印もいただけます。

ちなみに、外宮の近くには豊受大神宮別宮の「月夜見宮」があり、こちらも漢字は異なりますが同じ神さまである月夜見尊(つきよみのみこと)と月夜見尊荒御魂(つきよみのみことのあらみたま)がお祀りされています。今回は時間がなくて、行けませんでした。

葭原神社

また、月読宮の敷地中には葭原神社(あしはらじんじゃ)もあります。皇大神宮末社です。

御祭神は、

佐佐津比古命(ささつひこのみこと)

宇加乃御玉御祖命(うかのみたまのみおやのみこと)

伊加利比賣命(いかりひめのみこと)

で、田畑を守護する神さまだそうです。

倭姫宮

倭姫宮表参道入口に来ました。ここが伊勢神宮プロデューサー、倭姫命(やまとひめのみこと)がお祀りされているお宮です!伊勢神宮125社のうちの一つです。

「皇大神宮別宮」となっていますがこれは内宮のメインのお宮である御正宮に次ぐ格の高いお宮、ということです。倭姫命の業績が認められた証でもあります。

表参道から入りましたが、美しい森が広がります。

もともと天照大御神は伊勢の神宮ではなく、皇居に祀られていました。しかし第10代崇神天皇の御代に、疫病が流行るなどして国が乱れたため、天照大御神の祀り方を見直すことにしました。

古代社会では神を祀ることが政治の根本だったためです。(政治を「まつりごと」というのはここからきているそうです)

そこでまず、天照大御神を「倭笠縫邑(やまとかさぬいむら)」に遷して祀りました。奈良県桜井市の檜原神社がその地であるといわれています。

この時、天照大御神にご奉仕する役目を持っていたのが倭姫命・・・ではなく、豊鋤入姫命(とよすきいりひめのみこと)でした。

そしてその豊鋤入姫命が、天照大御神を永久に祀るところを求めて、50年以上をかけて大和(奈良)、丹波(京都)、紀伊(和歌山)、吉備(岡山)と巡るのです。

この長い年月をかけても、お祭りする場所が決まらなかった。

そのため、豊鋤入姫命は「吾、日足りぬ」(私はもう十分にご奉仕した)と言い、その役割を倭姫命にバトンタッチされました。そして倭姫命が日本を旅をすることとなるのです。

大和(奈良)、伊賀(三重)、淡海(滋賀)、美濃(岐阜)、尾張(愛知)、鈴鹿(三重)、そして伊勢を訪れるのに30年以上かかったといいます。

こうして訪れた地で天照大御神をお祀りしてはまた移し・・・ということを繰り返していたのです。こうして天照大御神をお祀りされてきた場所を「元伊勢」と呼ぶそうです。(元伊勢巡りも面白そうです)

伊勢の地を訪れた際、倭姫命は天照大御神からこう告げられたそうです。

この神風の伊勢の国は、常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜し国なり。この国に居らむと欲う。

つまり伊勢の地を気に入り、「ここに居たいと思う」とおっしゃったのです。伊勢のキャッチフレーズで、「うまし国」というのを聞いたことがある方もいるかもしれませんが、ここからきているのですね。

天照大御神が伊勢を気に入ってくれてこれで一件落着かと思いきや、今度は伊勢のどこがふさわしいか、という話になってきますので、倭姫命は伊勢を巡ります。

そしてついに、先ほどの猿田彦神社で出てきたご祭神、大田命と出会います。大田命は「五十鈴川の河上に優れた土地がありますので献上します」と申し出たのです。

そこで天照大御神から「ここが気に入った」とのお告げがあり、やっと天照大御神を永久にお祀りする場所が定まりました。それが現代において私たちも参拝している、内宮なのです。

倭姫命はそこで仕事を終えるのではなく、天照大御神にお供えするお食事のメニューを考えたり、神嘗祭などのお祭りの在り方を定めるなど、伊勢神宮の色々なシステムを構築していきました。

倭姫命の功績は多大だということがわかりますね。

倭姫宮は2023年に創建100年になったばかり。神宮のお社では最も新しいのです。地元の人たちが倭姫命の功績を称えたいと動き、1921年に創建が認められました。

また倭姫命は、日本武尊の叔母にあたる人物です。東国平定に向かう日本武尊に、草薙剣を渡し、「慎みてな怠りそ」(気持ちを引き締めて油断しないように)との言葉を送ります。

その後日本武尊は、豪族に騙され火攻めにあってしまい絶体絶命の大ピンチを迎えます。しかし、その時に倭姫命から託された草薙剣を用いてピンチを脱したのです。

倭姫命、ナイスアシストですね。

このように、色々と重要なことをやってのけたのが倭姫命なのです!でも、知っている人はまだまだ少ないです。

倭姫命 御陵

最後に、倭姫命の御陵(お墓)があるとされている場所を訪れました。

町名も「倭町」と、おそらく倭姫命に由来するであろう町名が付けられています。

倭姫宮からは徒歩10分ちょっとです。

あくまで”参考地”と言う位置づけではありますが、伊勢さんぽの最後にここを訪れることができて、しばらくロマンに浸りました。静かな時間が、流れていきました。

あとがき

今回のハイライトは、倭姫宮でした。伊勢神宮創建に関わった倭姫命の存在を知ってからずっと訪れたかったお宮です。

倭姫命はいなかった、とか、計算すると500年以上生きていたことになるので倭姫命は一人ではない、などいろいろ議論があるそうです。しかし、ともかく伊勢の神宮に天照大御神をお祀りすることになった人物は歴史上存在し、それはきっと倭姫命、もしくはモデルとなった人物が存在したはずです。

そこに想いを寄せて、2,000年以上たった今でも、同じように私たちが神宮を参拝できること。この素晴らしさに、歴史と伝統を感じてみる。それでいいのではないかな、と私は思っています。

こういった歴史があることで日本への感謝と愛着を感じ、そのことが私たちをどんどん豊かに・幸せにしてくれるという気がしてなりません。

皆さまの心にも何か残ることがありましたら幸いです。

ではまた次のさんぽでお会いしましょう!

ありがとうございました。

コメント